一场秋雨一场凉,随着秋天的到来,空气里飘散着桂花香。衣柜里的长袖慢慢登场,朋友圈里的“秋天第一杯奶茶”刷屏上线。如果秋天也有一本“图鉴”,那一定能在江苏省内各大博物馆的馆藏文物里找到最生动的注脚。竹影摇曳、兰香清雅、枫叶染红、瓜果盈枝——书画家们早就把秋日的意境描摹在纸墨之间。今天,就跟着《探宝说创团》的脚步华锋优配网,一同翻开江苏文物里的“千年秋意图鉴”,看古人眼中的秋天有多美。

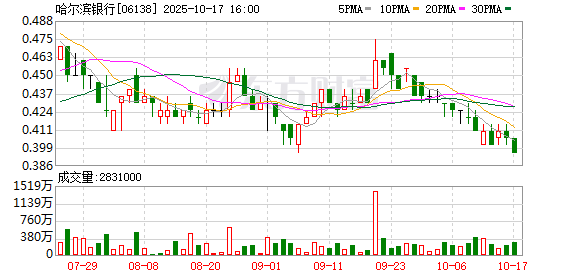

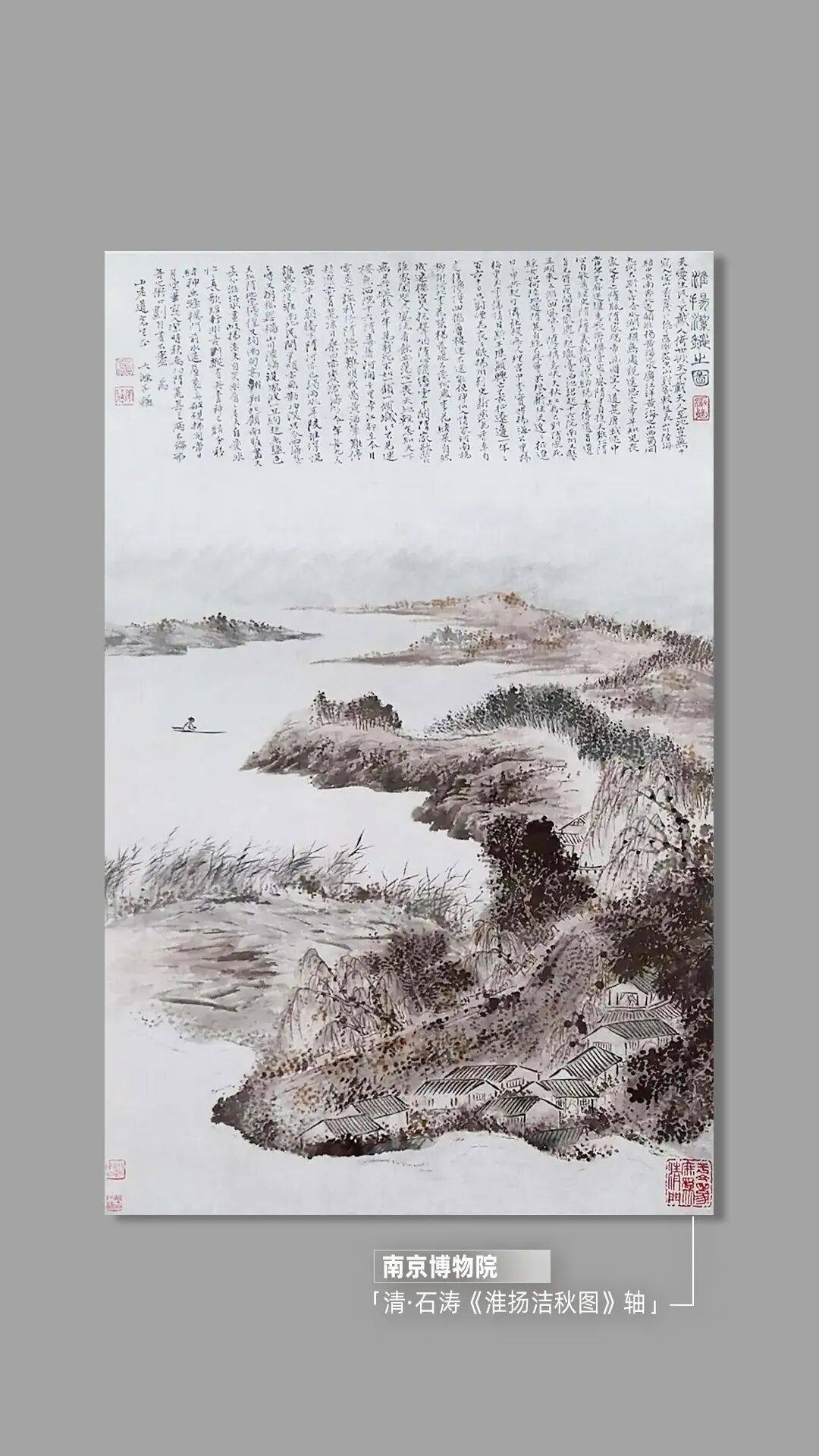

南京博物院

清·石涛《淮扬洁秋图》轴

提到秋天,估计大多数人会想到“秋高气爽”。但清代画家石涛笔下的“秋”,源于一场水患。康熙四十四年夏末,江苏北部区域惨遭严重的洪灾,直到入秋才慢慢退去。石涛用洗练的笔墨,生动地勾画了扬州城郊一隅的秋色景致,使人恍若身临其境。画面上,秋水茫茫,孤舟漂泊,几片红枫点燃了凉意中的暖色。

这幅《淮扬洁秋图》以平远法构图,布局新颖,河岸呈月牙形状,几占画面的一半,对岸没有连绵的远山,而只以大片的留白化作天空,给人空间无限之感。房屋的位置安排也较为奇特,让我们看到的不只是风景,更是一个艺术家对自然的真实感悟。

南京博物院

明·徐渭《杂花图卷》

说到秋天的代表物,你会先想到什么?枫叶、菊花、秋雨?

明代画家徐渭用十三种花卉蔬果——牡丹、石榴、菊花、南瓜、紫藤……全都铺陈在一幅泼墨长卷里。全卷以牡丹起首,依次描绘石榴、荷花、梧桐、菊花、南瓜、扁豆、紫薇、紫藤、芭蕉、梅、兰、竹共十三种花卉蔬果,通过疾飞狂扫的笔触与淋漓酣畅的墨色展现其“纵横挥洒,信笔涂抹”的创作风格。

他的笔法潇洒豪放,像写诗一样“信手拈来”。画中牡丹含羞沾露,占尽风流;硕荷、梅兰、修竹、榴枝,笔触歪斜正侧,跌来倒去,随意点染,自如流畅。画到紫藤的时候,他逸笔草草、洋洋洒洒。《杂花图卷》描绘的不是安静的秋,而是一场墨色交响曲,把四季的热烈都藏在了秋意的画卷中。

无锡博物院华锋优配网

元·倪瓒《苔痕树影图》

“秋”在元代画家倪瓒眼里,简到极致。一棵枯树、一丛修竹、一块磐石。竹叶稀疏,却清气逼人;枯树挺立,却坚韧如君子。

“石润苔痕雨过,竹阴树影云深。闻道安素斋中,能容狂客孤吟。”看来倪瓒作画的时候,雨水刚停,打湿了岩石上的绿苔,几株显得脆弱的竹子静静地站立在大地上,远处的云朵显得很深很低,似乎还有一场大雨行将到来。

《苔痕树影图》的构图空灵到几乎“留白”,但诗意却扑面而来。秋天在这里,不是色彩的堆叠,而是心境的安静。

常州博物馆

清·恽寿平蔬果四开册页

秋天当然少不了收获。

清初六大家之一的恽寿平,以日常蔬果为题材,纯用色彩直接点染,色彩明丽而笔触轻盈,通过纤毫毕现的细节刻画展现蔬果鲜活形态。画中蔬果色彩虽然鲜艳,却不滞重,用笔洒脱清隽,充满了生机,可见恽寿平“没骨法”之神韵。画中的款字书法以王献之为体,褚遂良为面,黄庭坚为骨,优雅自然而不失法度谨严,与其画风可谓相得益彰,是其诗书画三绝之佳作。

南瓜圆润,扁豆纤细,色彩清隽又活泼,几乎要从画面里跳出来。这套《蔬果四开册页》把“生活气息”搬进了文人画,让人忍不住联想:古代文人下笔时是不是也馋了?

苏州博物馆

元·《七君子图》

秋风起,竹子最显风骨。苏州博物馆收藏的《赵天裕、柯九思、赵原、顾定之、张绅、吴镇六家墨竹卷》(又名《七君子图》),把元代六位墨竹大家的画作收在一卷里。挺拔的竹,宁折不弯,清气凛然,被古人称作“君子”。

这幅长达十米的元代《七君子图》汇聚了元代六位画家的七幅力作,是一纸本墨竹集珍,其中吴镇、柯九思、顾安为元代有名的画竹大家,赵原、赵天裕的墨竹则是目前唯一仅见的孤品。

七帧墨竹虽出自不同手笔,却共同勾勒出元代文人心中君子的模样——或疏朗清瘦,或浑厚苍劲,枝叶交错间尽显虚怀劲节之风骨。它就像一场古代画展,把竹的清气、骨气、雅气一一铺陈,十米长卷看下来,仿佛走进一片竹林雅集。

常熟博物馆

清·王翚《芳洲图》

秋天的江南,是世外桃源。《芳洲图》的创作背景颇为传奇,王翚在主持绘制《康熙南巡图》时,偶然见到明代画家沈周为许家先祖许鉴所作的《秋江图》,深感其艺术魅力。于是,王翚决定为友人许芳洲绘制《芳洲图》,以接续前人之佳话。九年后,王翚再次应许氏后人之请,复作同名之作,即此幅《芳洲图》。

王翚在《芳洲图》中画下群雁南飞、村舍错落、板桥小道,远山淡岚。整幅画气势宏大又充满生活气息。这幅作品不仅展现了艺术功力,更是一段友情的见证——王翚为好友许芳洲所作,寄托了“如山之重,如水之清”的情谊。

从石涛的秋景,到倪瓒的枯木修竹,再到恽寿平的瓜果盈枝,这些散落在江苏各大博物馆的珍品,拼凑成了一幅“千年秋意图鉴”。

下次走进博物馆,或许你会发现:古人的秋天,不只有萧瑟,还有热烈、丰盈和清雅。而这些画卷,正是秋日最耐品味的“古风滤镜”。江苏卫视《探宝说创团》节目即将上线华锋优配网,深入江苏省各大博物馆的馆藏细节,跟专家学者们一起“讲活”文物故事!

亿策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。